滅亡した国の「国旗」一覧|国ごとの由来&色の意味を知ろう

ズラッと並んだ今の国旗を眺めていると、ふと気になるのが「もう存在しない国の旗ってどうなってたんだろう?」ってこと。

今の国旗には、その国の価値観や歴史が詰まってるけど、かつて存在して、今は消えてしまった国にも、当然ながらそれぞれの“象徴”があったはず。

でも、実は昔の国々って、今のような「国旗」という概念すらなかった時代も多いんです。じゃあ、その代わりに何を掲げていたのか?それってどんな意味があったのか?

そんな「滅びた国の旗(っぽいもの)」を通して、少しだけ過去をのぞいてみましょう。

国旗に相当する象徴

近代以前、つまり17~18世紀以前の多くの国々には、今のような「国旗」という概念がそもそも存在していませんでした。

でもその代わりに、王家や国家の権威・アイデンティティを示すための“目印”みたいなものはちゃんと存在していて、それがある意味で国旗の前身とも言えるんです。

紋章

まず代表的なのが紋章。とくに中世ヨーロッパでは、王家や貴族が自分たちの家系や領地、軍を象徴するために使っていたもので、色や動物、武器などを組み合わせたデザインになっています。

有名なところで言えば、神聖ローマ帝国の黒い双頭の鷲や、フランス王家の金色のユリ(フルール・ド・リス)なんかがその代表例です。

これが後の国旗デザインに受け継がれていくんですよ。

神聖ローマ帝国(962 - 1806)の紋章

軍旗

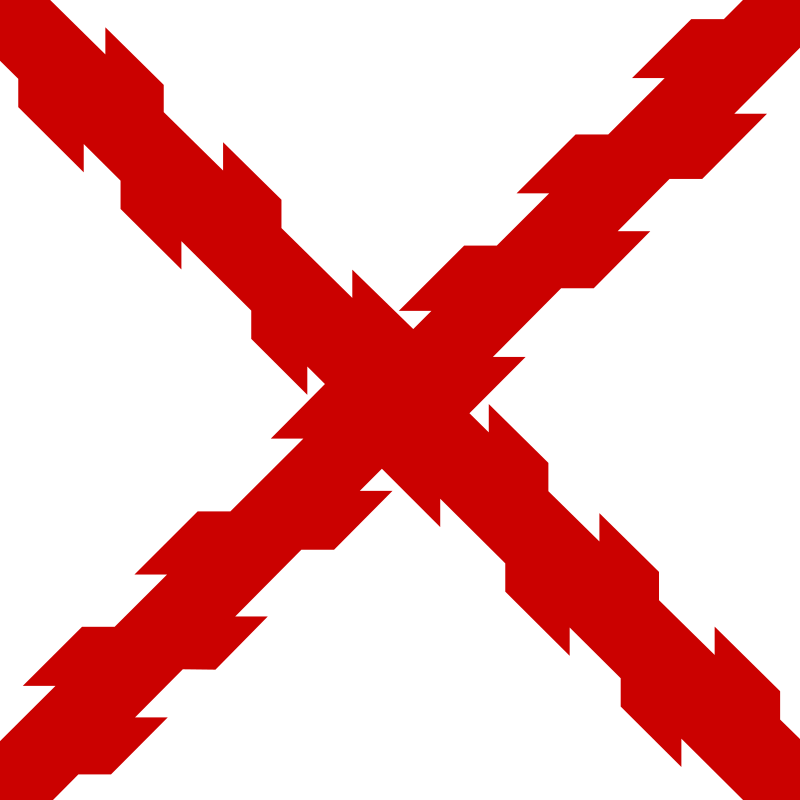

次に、実際に戦場で使われた軍旗(バナー)。これは部隊の目印としてめちゃくちゃ重要でした。 有名なのは15世紀にブルゴーニュ公国で使用され始めたブルゴーニュ十字。赤い斜め十字(セント・アンドリュー十字)の旗で、後にハプスブルク家やスペイン帝国の軍旗として採用されました。

戦争で「どこが味方か」ってすぐ見分けないと混乱しちゃうので、各国は自分たちの軍旗に独特の色や紋章、模様を取り入れてたんですね。 軍旗は後に「国家の戦う姿勢=国の象徴」として扱われるようになっていきます。

ブルゴーニュ公国(1363 - 1477)のブルゴーニュ十字

出典(作者:Adam Rędzikowski 提供:CC BY-SA 3.0)

印章旗

そしてもうひとつ、印章(シール)を布に写したような旗もありました。これは行政文書や外交文書に押された国の印章を、旗として使っていたケースです。

たとえば神聖ローマ帝国や都市国家の連合では、「市の印章」を大きく掲げて代表のシンボルとしたりしていました。

正式な国旗ではないけれど、間違いなく“その国を示す目印”として機能していたわけです。

滅亡した国の「国旗(象徴)」

滅んでしまったとはいえ、それぞれの国には確かな“姿”がありました。ここでは、古代から近代までのヨーロッパの消えた国家たちが掲げていた旗や象徴を振り返ってみましょう。

古代に滅亡した国

ローマ帝国(西ローマ)の象徴といえば、「SPQR(元老院とローマ市民)」と書かれた赤い軍旗が有名です。

金色の鷲や、軍団の番号が書かれた布が使われていて、これは軍旗でありながらローマの国家権力そのものを示していました。

古代ローマ(紀元前753 - 476)の軍旗

一方で、カルタゴのような古代国家は具体的な旗の記録が少なく、主にフェニキア風のシンボルや神殿彫刻などから推測される程度です。

中世に滅亡した国

中世になると、紋章を中心とした旗が一般的になります。 東ローマ帝国(ビザンツ帝国)では、王朝ごとに異なる象徴が用いられてきましたが、特に最後の王朝となるパレオロゴス朝では、赤地に金色の四つの「Β」字(ベータ)をあしらった旗が広く使われました。 この四つのΒは「バシレウス(皇帝)」を意味し、「皇帝こそ神の代理人である」という考えを象徴するもの。

ビザンツ帝国パレオロゴス朝(1261 - 1453)の旗

また、同じく皇帝権の象徴として双頭の鷲も多用されており、これは後にロシア帝国や神聖ローマ帝国などにも継承されていきます。 このような紋章旗は軍旗として使われることも多く、帝国の権威と伝統を強く印象づける存在でした。

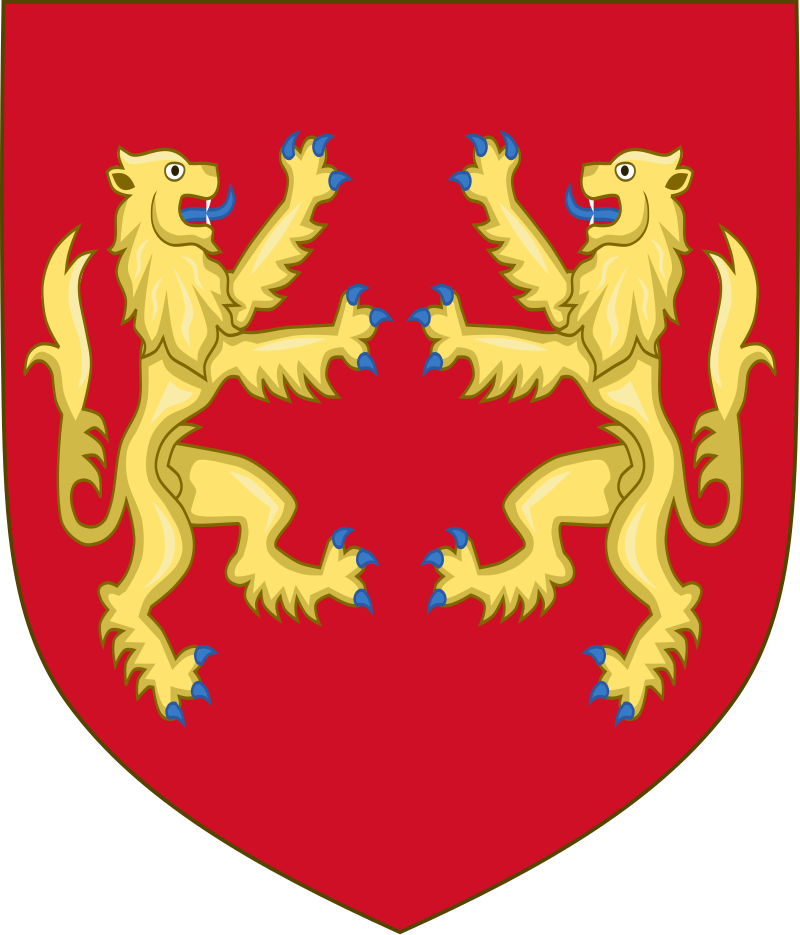

また、イングランドとフランスが同時に王を名乗ったプランタジネット朝では、ライオンが描かれた盾型紋章が旗にも転用されていました。これもまた、その国の王権を強く印象づける象徴でした。

プランタジネット朝(1154 - 1485)のシンボル

出典(作者:Sodacan 提供:CC BY-SA 3.0)

近世に滅亡した国

17~18世紀には、ようやく現在の「国旗」に近いものが現れ始めます。

ネーデルラント連邦共和国(オランダの前身)は、赤・白・青の横三色を掲げており、これがのちのオランダ国旗に受け継がれていきました。

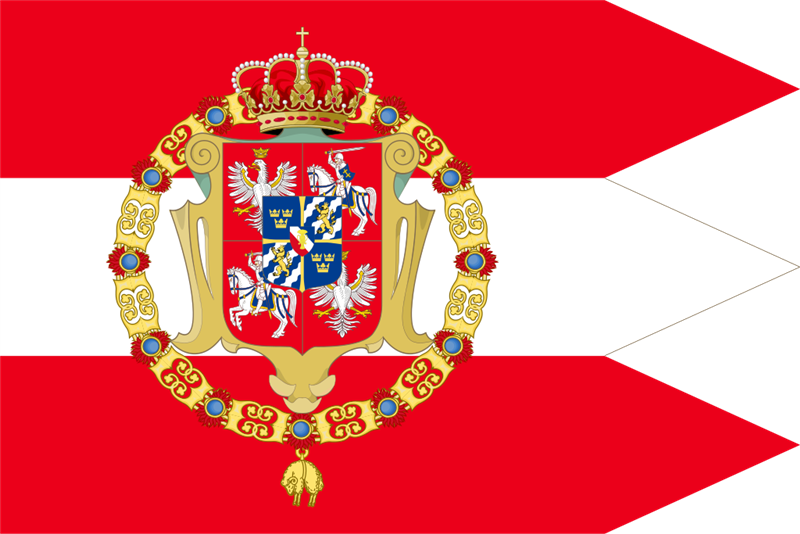

また、ポーランド・リトアニア共和国では、三色の横帯、二重の燕尾型(スワローテイル)、盾の4分割により構成された複合紋章入りの旗が使われており、かなり複雑で装飾的なデザインが好まれていました。

ポーランド・リトアニア共和国の王室旗(1587-1632)

出典(作者:Olek Remesz 提供:CC BY-SA 2.5)

近代に滅亡した国

近代になると、国旗はほぼすべての国家に採用されており、それぞれが国家としての意志や価値観を込めたデザインを持つようになります。

例えばオーストリア=ハンガリー帝国では、共通の国旗というものはなかったのですが、「ハプスブルク家による支配」を象徴する旗が、事実上の国旗という位置づけになっていました。

オーストリア=ハンガリー帝国(1867 - 1918)の事実上の国旗

現代に滅亡した国

実は20世紀以降、けっこう最近になってからも姿を消した国ってあるんですよ。しかもこの時代になると、どの国もちゃんとした「国旗」を持っていて、それぞれにしっかり意味が込められてたんです。だからこそ、今見ても「この国、どんなことを大事にしてたのかな?」って想像できるんですよね。

たとえばソビエト連邦(ソ連)。この国の旗は、赤い背景に鎌と槌(かまとつち)、そして赤い星が描かれていました。赤は革命、鎌と槌は農民と労働者の団結、赤い星は共産主義の理想を表していたんですね。つまり「労働者の国だぞ!」ってアピールしてたわけです。世界のあちこちにこの旗のイメージが広がって、社会主義の象徴として知られるようになりました。

ソ連(1922 - 1991)の国旗

それからユーゴスラビア。この国も、いくつもの民族が集まってできた国家だったんです。そして有名な社会主義時代の国旗は赤・白・青のスラヴカラーに、真ん中に赤い星が入ったデザイン。これは民族の団結と社会主義の理想の両方を示していたんですね。でも、冷戦が終わって、国の中で独立の動きが広がっていくと、バラバラになってしまいました。

ユーゴスラビア(1945 - 1992)の国旗

それと東ドイツ(ドイツ民主共和国)も忘れちゃいけません。西ドイツと同じ黒・赤・金の三色旗なんだけど、真ん中にハンマーとコンパス、それに麦の輪が入っていて、労働者・技術者・農民の団結を表してたんです。だけど、1990年のドイツ再統一で、東ドイツは消えてしまいました。

東ドイツ(1949 - 1990)の国旗

面白いのは、こういう国旗たちが、今でもデモとか抗議活動で使われることがあるってこと。「もうこの国はないけど、自分たちの考えや記憶はここにあるよ」って、旗を通して訴えてるんですね。

だから、滅びた国の旗って、ただの歴史じゃなくて、今でも生きてる“思い出”や“メッセージ”みたいなものなんです。

滅亡国の象徴から得られる教訓

滅んだ国の“旗”や“象徴”を見ていると、彼らが何を大事にしていたかが伝わってくるんですよね。

王の権威に重きを置いた国、信仰を掲げた国、自由や統一を旗に込めた国——それぞれが、当時の価値観とともに、形として遺してくれたメッセージがあります。

今は存在しなくても、その国の旗や象徴を見ると、「どんな理想を掲げていたのか」「なぜ滅びたのか」がちょっと見えてくる気がします。

そしてそれは、今の国々がどんなふうに理想を受け継いでいるかを考えるヒントにもなるんです。