ハンガリー国旗の由来&色の意味|革命の情熱と自然の恵み

ハンガリーの国旗

|

国旗の基本情報 |

|

|---|---|

| 採用国 | Hungary(ハンガリー) |

| 採用年 | 1957年(現在のデザインを正式採用) |

| 縦横比 | 1:2 |

| デザイン |

|

| 色の意味 |

|

| 備考 |

1848年のハンガリー革命で広く使用され、後に国旗として定着。 |

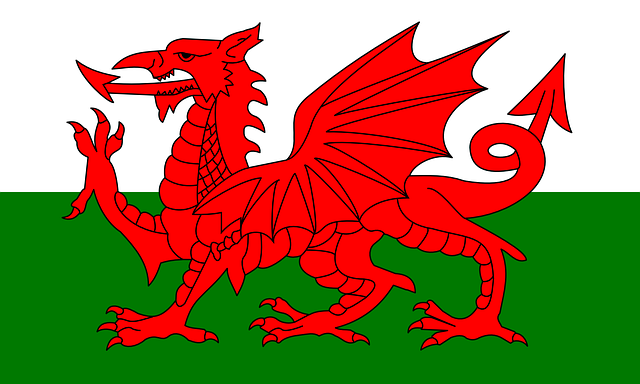

赤・白・緑の横三色――ハンガリーの国旗は、一見よくある三色旗に見えるかもしれません。でも実はこの3つの色、それぞれに自由への熱い想い、平和への願い、そして大地と自然への感謝が込められているんです。しかもこの旗、何度も激動の歴史をくぐり抜けながらも、ハンガリー人の“心の旗”としてずっと掲げられてきたんですよ。この記事では、そんなハンガリー国旗の色の意味や由来、似ている旗との違い、そして国の歴史とのつながりをやさしく解説していきます!

ハンガリーってどんな国?

ハンガリーは中央ヨーロッパにある内陸国で、オーストリアやスロバキア、ルーマニアなどに囲まれています。首都はブダペストで、ドナウ川が流れる美しい街並みは「東欧のパリ」なんて呼ばれることもあります。

でもこの国、景色だけじゃなく歴史もなかなかドラマチックなんですよね。かつてはハプスブルク家の一部だったり、オスマン帝国に支配されたり、ソ連の影響を受けたりと、まさに東西の間で揺れ動いてきた国。だからこそ、自分たちの文化や誇りを守り抜く象徴として、国旗に込める意味も深くなっていったんです。

国旗デザインの意味・由来

ハンガリーの国旗は、上から赤・白・緑の横じま。ぱっと見はイタリアに似てるけど、実はまったく違う意味を持っているんです。

赤は自由と勇気、革命の色

赤は、ハンガリー人の自由への情熱や、祖国のために戦ってきた勇気を表しています。とくに1848年の革命では、この赤が「ハンガリー魂」の色として広く使われるようになりました。

戦いや犠牲を思わせる色だけど、それは誇りと希望の証でもあるんですね。

白は平和と誠実、そしてドナウ川

白は、平和・真実・信仰といった清らかな価値を象徴する色。そしてハンガリーの大地を流れるドナウ川の清らかさも表していると言われています。

清さと強さが同居している、そんな不思議な力を持った色なんですね。

緑は大地の恵みと希望

緑は、ハンガリーの豊かな自然・農業・平和への希望を象徴しています。平原の国と言われるハンガリーには、昔から大地の恵みに感謝する文化が根付いていて、この緑には「自然とともに生きる」というメッセージが込められているんです。

似てる国旗

ハンガリーの国旗は、イタリアやブルガリアの旗と色が似ているので間違われやすいんです。でも、よく見ると並び方も意味もぜんぜん違うんですよね。ハンガリーの三色は、歴史・自然・信仰というこの国ならではの要素をバランスよく表しているのが特徴なんです。

国旗の変遷にみる国の歴史

ハンガリーの国旗は、近代になって形が定まったものですが、それまでの歴史の中でもさまざまなスタイルの旗が使われてきたんです。そしてそれぞれの時代背景が、今の三色にしっかりつながってるんですよ。

中世は王家の紋章がメイン

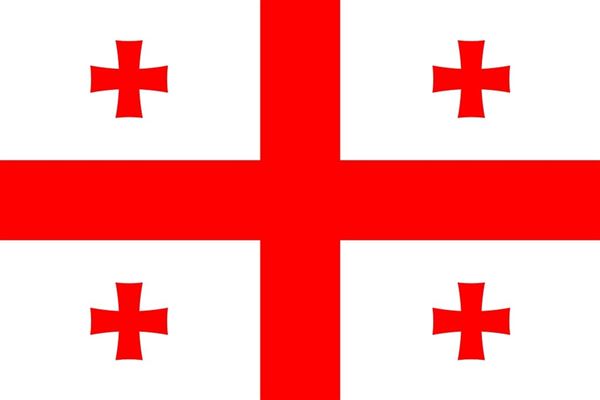

中世のハンガリーでは、現在のような三色旗ではなく、王家の紋章や十字架入りの旗が使われていました。このころはまだ「国民全体の旗」というよりも、王や貴族のシンボルだったんですね。

1848年の革命で三色旗が登場

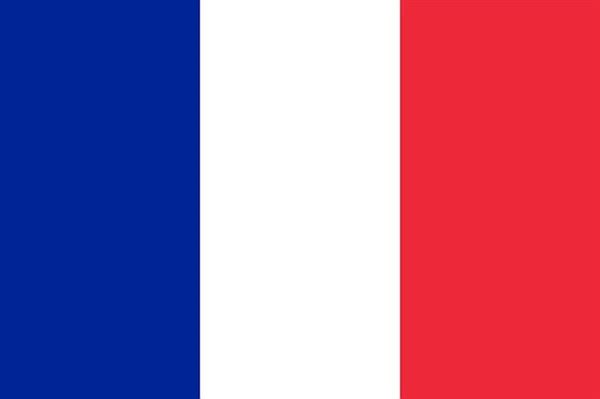

ハンガリーの三色旗が本格的に登場したのは、オーストリア帝国からの独立を目指した1848年革命のとき。フランス革命に影響を受けて、自由・平等・民族の自立を訴える象徴としてこの三色が広まりました。

この旗は一度は禁止されたこともありますが、それでも人々の記憶から消えることはなかったんです。

共産政権時代には紋章入りの旗に

第二次世界大戦後、ハンガリーがソ連の影響下に入ると、社会主義風の国章が真ん中に入った三色旗が使われました。でも1956年のハンガリー動乱のときには国章を切り取った旗が掲げられ、「自由への抵抗」の象徴となったんです。

1989年の民主化以降、三色だけの旗が復活

冷戦終結とともに民主化が進み、現在の赤・白・緑だけのシンプルな三色旗が復活。これは政治的なシンボルを超えて、国民全体の誇りとしての旗になったんです。

まとめ:旗が伝えてくれるもの

ハンガリーの国旗は、自由への情熱・自然への感謝・平和と誠実の心を一つにした三色旗です。それぞれの色が国の魂を語っていて、歴史の中で何度も姿を変えながらも変わらない想いを今に伝えてくれています。

見た目はシンプル。でもその背景には、民族の誇りと、くじけない精神が込められてるんですね。

この旗は、ハンガリーの人たちがどんな時代も自分たちらしさを貫いてきた証なんです!